皆様は普段生活の中で様々なお茶と出会えます。紅茶や緑茶、烏龍茶、ジャスミン茶など大きなジャンルだけでなく、紅茶の中でもアールグレイやダージリン、セイロンなど様々な名称があります。

中国茶の世界を探索し始めると、さらに見慣れない名称が無限に出てきます(笑)。例えば日本で販売している烏龍茶は、ラベルに「福建省茶葉使用」としか記載されないことが多いですが、福建省では数十種類の烏龍茶があります。しかもそれぞれの名前が違います。

本文はこれからお茶の世界で冒険したい方々に羅針盤を差し上げます!中国茶だけでなく、世界すべてのお茶に通用する「3つの数字」を紹介します。この「3つの数字」さえ使えば、あなたもきっとお茶の世界を効率よく理解できます。

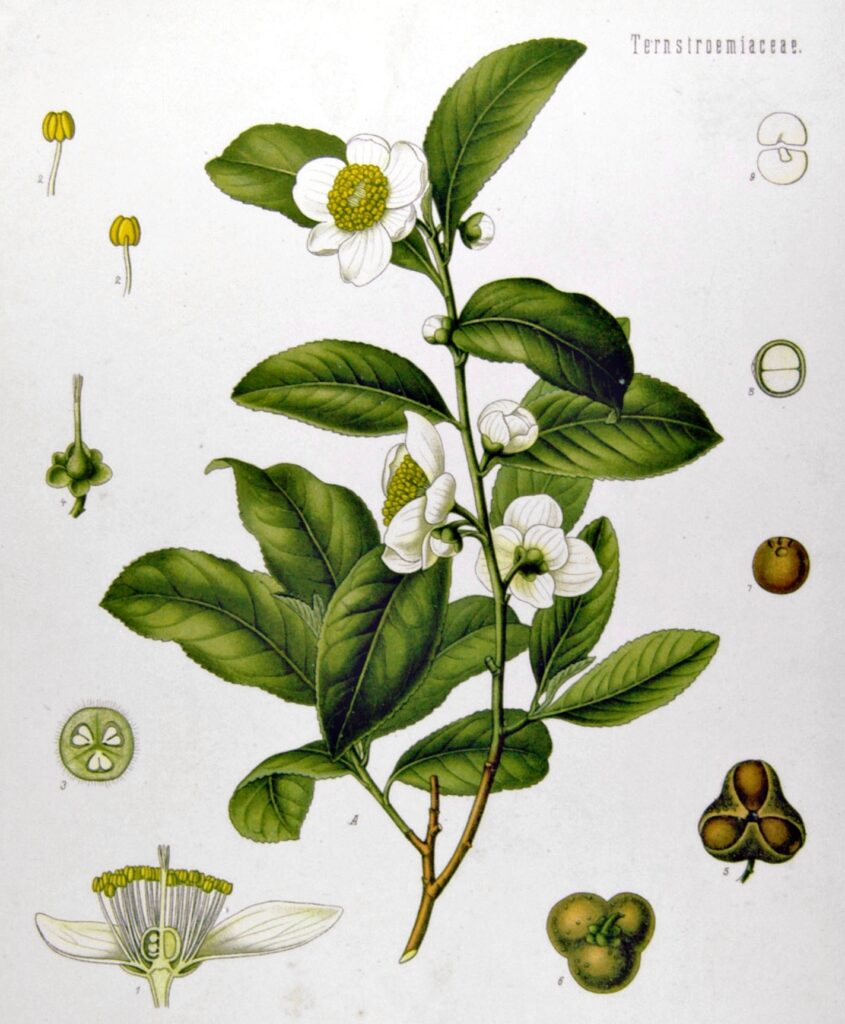

数字「1」:すべてのお茶の源は一つ――「茶の木」

お茶が好きな方なら一度は考えたことがあるかもしれません、お茶って何からできているの?

その答えは、「茶の木(カメリア・シネンシス)」という植物の葉っぱからです。

それを知ったあなたは、紅茶は「紅茶の木」の葉っぱ、緑茶は「緑茶の木」の葉っぱ、烏龍茶は「烏龍茶の木」の葉っぱによって作ったでしょう、と思っていませんか。

それは大きな間違いです。紅茶、緑茶、烏龍茶など、世の中のほとんどのお茶は同じ「茶の木」の葉っぱによって作られたのです!摘みたての新鮮の茶葉は加工方法によって緑茶にもなれますし、紅茶にもなれます。

まずは茶の木について少し紹介します。

茶の木の基本情報:

学名:Camellia sinensis

分類:ツバキ科ツバキ属

原産地:中国南部から東南アジア

茶の木は、光沢のある細長い葉と、小さな白い花を持つ植物です。花は秋から冬にかけて咲き、その実は茶油(椿油の一種)の原料としても利用されます。

茶の木は酸性の土壌と温暖湿潤な気候を好みます。15℃–25℃の気温が理想的で、標高の高い地域で栽培される茶葉は、香りが高く繊細な味わいになることで知られています。収穫は年に数回行われ、特に春に収穫される茶葉(新芽)は高品質とされています。例えば、日本では4月下旬に収穫した「一番茶」、中国では清明節(大体4月上旬)より前に収穫した「明前」のお茶は相対的に値段が高いです。

茶の木の歴史—アジアで広がるお茶文化

茶の木の起源は現在中国雲南省の山岳部だと考えられます。茶の木の栽培と利用の歴史は、紀元前2700年ごろまでさかのぼります。伝説によれば、中国の神農氏が偶然に茶葉を煎じて飲んだことが、お茶の始まりとされています。

中国では、三国時代(3世紀)にすでにお茶に関する記載があり、唐の時代には貴族や僧侶の間で広まりました。宋の時代には製茶の技術がさらに発展し、茶葉をすった粉末を茶碗に入れてお湯とかき混ぜるという、日本の抹茶のような飲み方が流行っていました。明の時代になってから、お茶は一般市民に普及し、日常的な飲み物になりました。

日本には、奈良時代に仏教の僧侶が茶の種を持ち帰り、平安時代に茶が貴族社会で広まりました。鎌倉時代以降、禅宗の影響で茶道が発展し、日本独自の茶文化が形成されました。

東南アジアやインドには、中国から商人や僧侶を通じて茶の木が伝わり、気候に適したアッサム種が発見されました。これにより、インドは紅茶の主要生産地となりました。

中央アジアや中東では、シルクロードを通じて茶が広まりました。特にロシアでは、キャラバン貿易によって茶が輸入され、サモワール文化が生まれました。

16世紀以降、ポルトガルやオランダの商人が茶をヨーロッパに持ち込み、イギリスを中心に大流行しました。これがアフタヌーンティーの習慣を生み出しました。

茶の木は、こうしてアジアから世界各地へと広がり、日本の茶道、中国の茶芸、イギリスのアフタヌーンティーなど、さまざまな形で人々の暮らしに溶け込んでいます。また、茶葉に含まれるカテキンやカフェイン、テアニンなどの成分は、抗酸化作用やリラックス効果があることで知られています。何世紀にもわたり人々の健康を支え、文化や社会に深い影響を与えてきました。

数字「2」:茶の木は大きく2つの品種に分けられます。

茶の木(Camellia sinensis)は、自然の繫殖と人工栽培によって、様々な茶の木が生み出されています。それぞれ茶葉の風味や樹形の大きさ、好みの栽培環境が違います。

現在ほとんどの茶の木は葉っぱの大きさによって、主に2つの大きな品種に分類されます。それが 中国種(C. sinensis var. sinensis) と アッサム種(C. sinensis var. assamica) です。それぞれの品種は、その起源、形態的特徴、栽培環境、および茶葉の風味特性が異なります。以下に詳しく説明します。

中国種(C. sinensis var. sinensis)

特徴:

- 原産地は中国の山岳地帯で、標高が高く寒冷な気候に適応しています。

- 葉は小型で、先が尖り、縁がわずかに波打っているのが特徴です。

- 木の高さは比較的小さく、灌木状で、耐寒性が高い。

栽培地域:

- 主に中国、日本、台湾、韓国などの温帯地域で栽培されています。

使用されるお茶:

- 緑茶、白茶、烏龍茶、紅茶など幅広い種類のお茶の製造に適しています。

- 風味は繊細で、花のような香りや甘みがあるものが多い。

特性:

- 成長がゆっくりで、収量はアッサム種より少なめ。

- 高い品質のお茶を生産する傾向があり、手摘みによる高級茶にも多く使用されます。

アッサム種(C. sinensis var. assamica)

特徴:

- 原産地はインド北東部のアッサム地方およびその周辺地域。

- 葉は大きく、厚みがあり、光沢がある。先が丸みを帯びているのが特徴です。

- 樹高が高く、高木状に成長することが多い。

栽培地域:

- インド(特にアッサム地方)、スリランカ、アフリカ(ケニア、ウガンダなど)や東南アジアの熱帯・亜熱帯地域で広く栽培されています。

使用されるお茶:

- 主に紅茶の製造に使用されます。特にアッサム紅茶やセイロン紅茶が有名です。

- 風味は濃厚で、コクがあり、マルティ(麦芽のような)香や渋みが特徴的。

特性:

- 成長が速く、収量が多い。

- 高温多湿の環境に適応し、栽培地域の気候に強い。

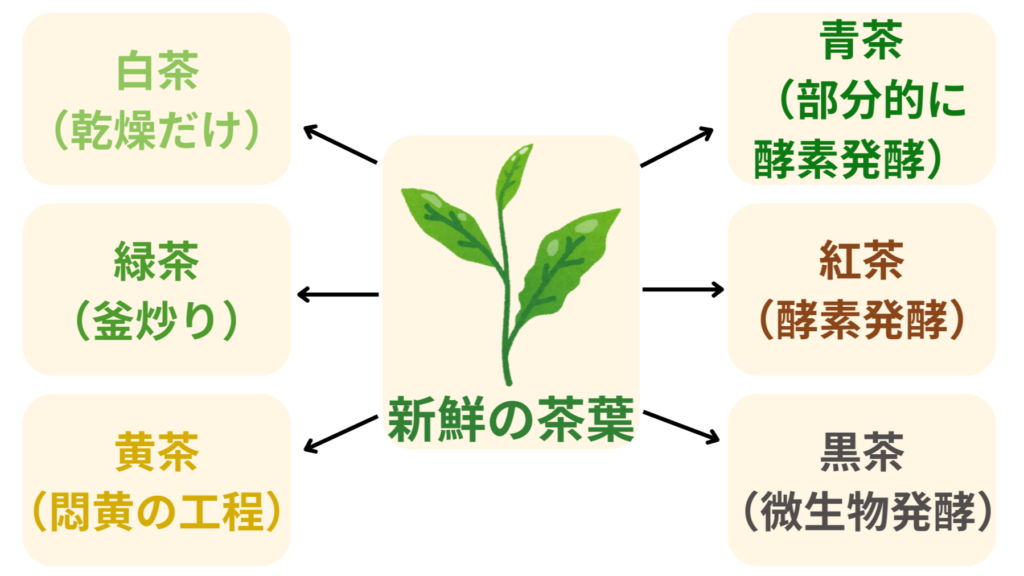

数字「6」:製茶方法によって世界のお茶は6種類に分かれています。

お茶はコーヒーと同じく、茶の木から摘みたての葉っぱはまだお茶として使えません。新鮮の葉は蒸らすや釜で炒める、酸化させる、乾燥するなど様々な工程を経て、やっと私たち普段で楽しむ茶葉になります。

私たち普段でよく聞く「緑茶」や「紅茶」、「烏龍茶」などはそれぞれの製茶方法によって分類されています。つまり、同じ摘みたての葉は、違う製茶方法で紅茶にもなれるし、緑茶にもなれます!とても不思議ですよね、私も最初に知った時驚きました。

そして、全世界ほとんどのお茶は異なる製茶方法で、「白茶」、「緑茶」、「黄茶」、「青茶」、「紅茶」、「黒茶」という6種類に分類することができます。

白茶

特徴:

- 茶葉を軽く萎凋(いちょう)させ、自然乾燥で仕上げるため、加工が最もシンプル。

- 芽や若葉を使うことが多く、茶葉には白い産毛が残る。

- ビタミンやアミノ酸が豊富で、抗酸化作用が高いとされています。

味わい:

- 優雅で繊細な風味。口に含むとほのかな甘みとフローラルな香りが広がります。

- 有名な品種:「白毫銀針」は柔らかく上品、「白牡丹」は少し草のような香りを感じます。

緑茶

特徴:

- 茶葉の酸化を加熱で止めるため、鮮やかな緑色と茶葉本来の風味を保ちます。

- ビタミンCやカテキンが豊富で、健康効果が高いとされています。

- 中国では多くの場合は鉄釜で炒る製法を採用しています。(日本では蒸すのがほとんどです。)

味わい:

- 釜炒りの製法によって、焼き栗やナッツのような香ばしさと甘みが特徴です。

- 有名な品種: 杭州西湖の「龍井」は上品な甘みと爽やかな香り、「碧螺春」はフルーティーな香りを感じます。あとややこしいですが、「安吉白茶」は名前に白茶の文字が入っているが、緑茶に分類されます。

黄茶

特徴:

- 緑茶に似た製法ですが、「悶黄(もんおう)」という湿らせる工程でわずかに酸化させます。

- 製造に手間がかかるため、かつでは皇帝に献上するほど希少なお茶です。中国国内でも入手困難です。

味わい:

- 緑茶よりも渋みが少なく、まろやかでやさしい甘み。

- 有名な品種:「君山銀針」は芳醇でスッキリ、「蒙頂黄芽」は穏やかな甘さと奥深い味わい。

青茶/烏龍茶

特徴:

- 酵素による発酵度が10%から70%程度と幅が広く、香りや味わいの多様性があります。

- 加工には手間がかかり、焙煎(火入れ)や揉捻(じゅうねん)など工程によって個性が生まれます。

- 消化促進効果や脂肪分解を助ける働きがあるとされています。

味わい:

- 主に「福建省北部」、「福建省南部」、「広東省」、「台湾」の4つの産地に分かれています。

- 有名な品種: 「凍頂烏龍」は、フローラルでフルーティーな香りとさっぱりした後味。「鉄観音」は濃厚で香ばしく、「大紅袍」は焙煎香が強く力強い風味。

紅茶

特徴:

- 茶葉は酸化酵素によって完全に酸化させるため、赤褐色の茶液と濃厚な香りが特徴です。(インドやスリランカの紅茶も同じです。)

- 製法には、オーソドックス製法(葉を丸ごと使う)やCTC製法(細かく裁断する)があり、用途に応じて使い分けられます。

- カフェインが多めで、覚醒効果があります。

味わい:

- 中国の紅茶は、他国の紅茶と比べて渋みや苦みが少なく、ストレートで飲んでも甘みと香りを楽しめるのが特徴です。

- 有名な品種:世界三大紅茶の一つ「祁門紅茶」は、花や果実のような芳香とまろやかな甘み。紅茶の原点と言われる「正山小種」は、松の煙で燻製された独特のスモーキーな香り。

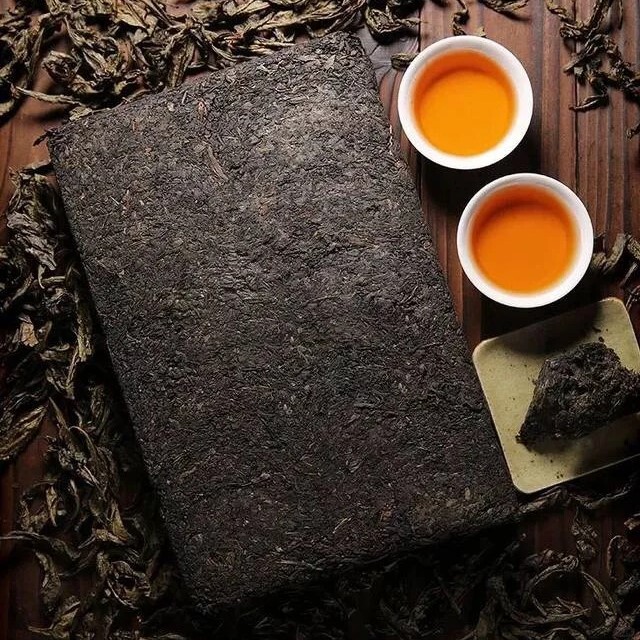

黒茶

特徴:

- 加工が複雑で、茶葉は湿熱環境において、微生物発酵を経て深みのある風味が生まれます。

- 消化促進や整腸作用、抗コレステロール作用などの健康効果が期待されています。古代からモンゴルやチベット地方の遊牧民に重宝されています。(内モンゴル出身の私にも非常に馴染み深いお茶です。ガッツリ肉を食べるときに欠かせないものです。)

味わい:

- 独特の発酵・熟成工程を経て作られる後発酵茶で、ほんのりミネラル感と木を連想させる香りが特徴です。味わいはコクがあり、余韻が長く、飲みごたえのあるお茶です。

- 有名な品種:「プーアル熟茶」 土のような香りや干し草のような風味、口当たりがまろやかで濃厚。「茯砖茶」は、木質の香りや干し草、ハーブ、生のキノコのような独特の香りを持ちます。

最後に+1:ジャスミン茶は?

ここまで読んだら、あなたはきっとお茶の世界をなんとなく分かるようになったと思います。しかし、普段よく見られる「ジャスミン茶」はこれまで全く言及されていないです。ではクイズです:

ジャスミン茶は上記お茶の6種類のうち、どれに分類されるでしょうか?

その答えはなんと、「どれも当てはまる可能性があります(笑)」

なぜそうなのかは、まずジャスミン茶の製法から見てみましょう。

製法:

- 茶葉の準備: ベースとなる茶葉(主に緑茶)を準備します。

- 香り付け: 開花直前のジャスミンの蕾を茶葉と混ぜ合わせ、数時間かけて茶葉に香りを移します。

- 乾燥: 香り付けが完了した茶葉は再度乾燥され、製品として仕上げられます。

この工程を何度も繰り返すことで、ジャスミンの花の香りがより深く茶葉に浸透します。香りの強さや味わいは、使用する茶葉の種類や香り付けの回数によって異なります。

つまりジャスミン茶(茉莉花茶)は、ジャスミンの花を乾燥させたものではなく、茶葉にジャスミンの花の香りを移したフレーバーティーです。現状では、元になる茶葉は緑茶を使う場合が多いですが、白茶ベースや紅茶ベース、烏龍茶ベースのジャスミン茶もあります。高品質なジャスミン茶は、自然な甘みと上品な香りが持続し、渋みが少ないため、飲みやすいお茶として親しまれています。

コメント